Die digitale Transformation erzeugt in Unternehmen gerade eine Vielzahl an Online- und Mobile-Projekten. Grundsätzlich kommen für das Management dieser Projekte zwei Typen von Methoden in Frage: die klassischen und die agilen Methoden. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile.

Beim klassischen Projektmanagement wird das Projekt streng linear in eindeutig voneinander abgrenzbare Phasen unterteilt. Zu Beginn des Projektes werden klare Ziele definiert. Sie stehen jeweils am Ende einer Projektphase als „Meilensteine“ und müssen erreicht werden, damit die nächste Phase beginnen kann. Ändern sich die Anforderungen während der Projektdurchführung, kann dies bei einer konsequenten Einhaltung der Methodik erst nach Abschluss des Projekts berücksichtigt werden. Das Vorgehen muss man sich graphisch als Kaskade hintereinandergeschalteter Projektphasen vorstellen. Man spricht deshalb auch vom Wasserfallmodell.

Eine Weiterentwicklung dieses traditionellen Ansatzes ist das V-Modell. An Phasen, in denen man detailliert an den einzelnen Projektbestandteilen arbeitet, schließen sich testende Phasen an, in denen das Projekt ganzheitlich betrachtet wird. Bildlich ausgedrückt: Die zeitliche Dimension wird um eine Detaillierungs-Achse erweitert, es ergibt sich ein charakteristisches V.

Dynamik des Umfelds spricht für agile Methoden

Unserer Erfahrung im Banking-Bereich zeigt jedoch: Bei Online- und Mobile-Projekten steht a priori noch nicht genau fest, wie die Kundenwünsche letztendlich aussehen. Mit welchen Betriebssystemen und Schnittstellen die Website oder App letztendlich kompatibel sein muss, ergibt sich erst im Projektverlauf. Klassische Methoden des Projektmanagements greifen deshalb zu kurz. Eine streng lineare Einteilung in eindeutig voneinander abgrenzbare Projektphasen, an deren Ende jeweils die Erreichung eines bestimmten Zieles vor Beginn der nächsten Phase steht, ist oft nicht möglich.

Agile Methoden eignen sich hier besser. Sie zeichnen sich durch einen geringeren bürokratischen Aufwand, wenige Regeln und vor allem ein iteratives Vorgehen aus. Dies bedeutet, dass man in eine frühere Phase zurückkehren und dort Nachbesserungen vornehmen kann, sobald man merkt, dass sich die Anforderungen geändert haben. Somit erlaubt agiles Projektmanagement eine wesentlich flexiblere Arbeitsweise.

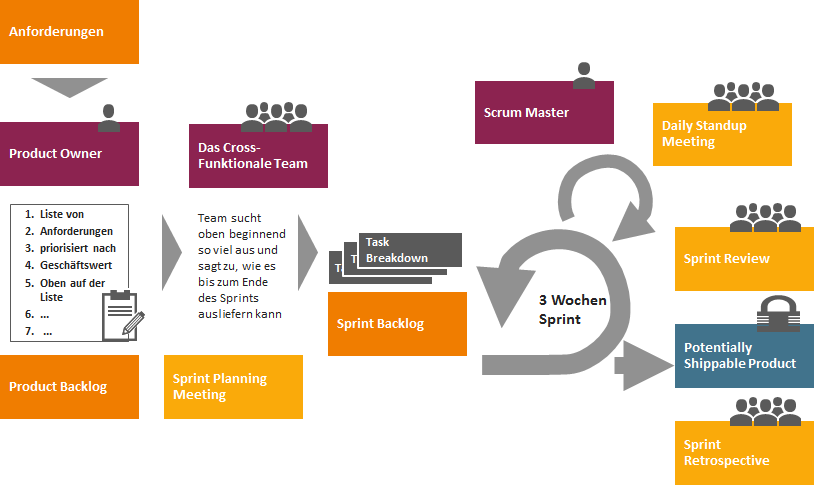

Hervorzuheben ist insbesondere die agile Methode Scrum. Dieser Ansatz versteht sich weniger als starres Regelwerk, sondern vielmehr als Framework, das den am Projekt Beteiligten lediglich Prinzipien an die Hand gibt. Man arbeitet empirisch, inkrementell und iterativ, da die Projekte oft zu komplex sind, um in einen vordefinierten Plan gepresst werden zu können. Ein Product Backlog listet alle Anforderungen an das Projektergebnis auf, wobei dies nicht technisch, sondern anwenderorientiert erfolgt, z.B. auf der Basis von User Stories. Erstellt wird der Product Backlog vom Product Owner, wohingegen eine andere Person – der Scrum Master – für das Gelingen des agilen Projektmanagements verantwortlich ist.

Agile Methoden sind aber nicht perfekt

Bei Scrum haben alle Prozesse feste Zeitfenster (Time Box), die nicht überschritten werden dürfen. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zur Arbeitsweise von User-Interface- und User-Experience-Designern. Sie bevorzugen eine ganzheitliche Betrachtung der zu designenden Website oder App, anstatt diese in einzelne Komponenten aufzuteilen, welche nacheinander bearbeitet werden. Die UI- und UX-Designer orientieren sich also mehr an Projekten der klassischen Softwareentwicklung. Darum ist es nicht sinnvoll, für die einzelnen Komponenten des Designs Fristen vorzugeben, sondern nur für das Gesamtbild. Zudem erfordern agile Methoden einiges an Erfahrung mit diesem Vorgehen, sodass sie auch nicht für jedes Unternehmen in Frage kommen.

Um das Dilemma „klassisch versus agil“ zu überwinden, wäre es ideal, die Vorteile beider Methoden zu kombinieren. Im nächsten Beitrag dieser Projektmanagement-Serie zeigen wir Ansätze, wie sich das umsetzen lässt.